セラミックの歯は、見た目の美しさと耐久性を兼ね備えた人工歯です。むし歯治療や審美歯科治療の一環として、天然歯に近い仕上がりを求める人にとって魅力的な選択肢です。しかし、セラミックの歯にもいくつかの種類があり、それぞれに特徴や適した用途があります。また、治療の流れも気になるポイントのひとつでしょう。

今回は、セラミックの歯の特徴や種類、治療の流れについて詳しく解説します。

そもそもセラミックとは非金属の無機物を加熱処理して得られる焼結体です。この素材を使用した人工歯のことをセラミック歯と呼びます。金属を使用しないため、見た目が自然で美しく、金属アレルギーの心配がありません。また従来のセラミック同様に多くのメリットが存在します。ここでは、セラミックの歯の主な特徴について解説します。

①審美性が高い

セラミックの中でも特にポーセレンや2ケイ酸リチウムは透明感があり、天然歯に近い色合いを再現できます。特に前歯の治療に適しており、自然な仕上がりが期待できます。

また現在ではジルコニアに於いてもカラーリングやレイヤリング(ジルコニアの表層にポーセレンを築盛する方法)の技術が飛躍的に向上しているため、審美性を獲得することは可能です。

②着色・変色しにくい

プラスチック素材のレジンと比較して、セラミックは吸水(素材の中に水が染み込むこと)がほぼ無いため着色が少なく、また加水分解も起こりにくいことで経年劣化による変色もしにくい為に美しい状態を長く保つことが期待できます。

③プラークリテンションリスク(汚れや細菌の付着リスク)が少ない

レジンや金属と比較してもセラミックは表面が滑沢であり、且つ荷電しにくい性質からプラークリテンションリスクが圧倒的に低いとされています。結果としてブラッシングの効果も得やすくなり、被せ物をした歯の周囲歯肉の炎症を予防しやすくなります。

④金属アレルギーのリスクがない

金属を使用しない非金属で金属イオンが漏出しないため、金属アレルギーの方でも使用できます。また、同様の理由により歯ぐきの黒ずみも防げます。(歯ぐきの黒ずみの理由は他にもあります)

⑤耐久性が高い

セラミックは硬く、すり減りにくい素材ですが、衝撃には弱いため、強い力が加わると割れる可能性があります。そのため、食いしばりや歯ぎしりのある方の場合は使用する素材の選択や付与する咬み合わせの様式に細心の注意が必要です。

セラミックの歯は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えた治療法です。

2. セラミックの歯の種類とそれぞれの特徴

セラミックの歯にはいくつかの種類があります。

それぞれ特徴や適した用途があります。

以下に代表的な種類を紹介します。

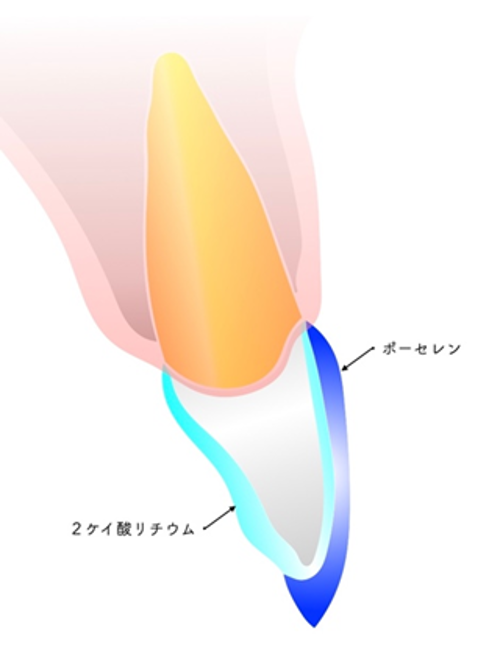

①2ケイ酸リチウムフレーム+ポーセレン築盛

高い硬度をもつ2ケイ酸リチウムを下地として、その上に透明度の高いポーセレンを築盛した被せ物です。前歯部に応用する場合、咬合力や衝撃がかかる裏側(舌側)は硬度の高い2ケイ酸リチウムで覆います。臼歯部に応用する場合は咬み合う歯の状態によって2ケイ酸リチウムを露出させる部分を変化させます。

ポーセレンは色調、透明感の再現度が高いだけでなく歯の表面性状を再現することにも長けます。そのため、特徴的な凹凸があるご自分の歯の隣に被せ物をする際などに非常に有用です。ご自分の歯との調和を基軸として審美性を追求したい方にお勧めです。

また、ポーセレンの硬度は天然歯の表面を覆うエナメル質に最も硬度が近く、被せ物と咬み合う歯が天然歯の場合、その天然歯が削れにくいという利点もありますが、その分強度には劣るために咬合力が強大な方や歯軋り・食いしばりが強い方の奥歯への使用はお勧めしないことも多いです。ただし、様々な理由により被せ物同士を連結しなくてはならない場合は2〜3本までしか連結できないということもあり、設計の自由度は大きくはありません。

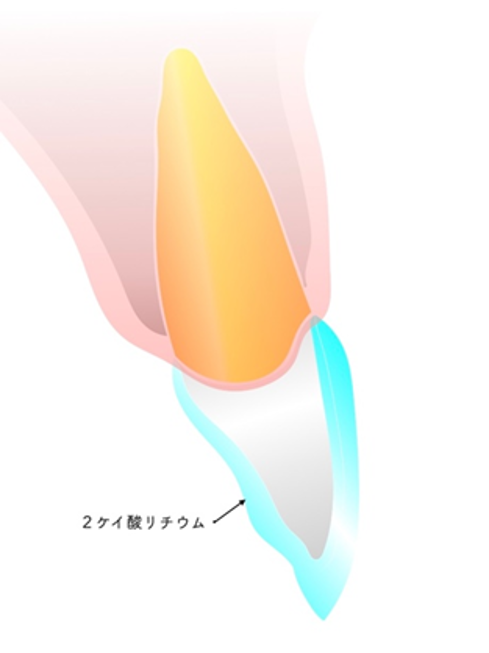

②2ケイ酸リチウムのみ

高い硬度・強度をもつセラミックのためしっかりと厚みを持たせて作製すれば破折のリスクは低くなります。また、ポーセレンには敵わないまでも透明感を持ち合わせており審美性にも優れていることから現在世界中で最も使用されているセラミック素材の一つに数えられます。

前歯から奥歯まで幅広く使用することが出来、連続する複数の歯を被せる場合などは値段を抑えつつ審美的に作製することも可能です。ただし、様々な理由により被せ物同士を連結しなくてはならない場合は2〜3本までしか連結できないということもあり、設計の自由度は大きくはありません。また硬度だけで言えば天然歯の約3倍〜4倍の硬度を誇るため、咬み合う歯の素材によっては使用を慎重に検討し咬み合わせ調整も丁寧に行う必要があります。

※一般的に『e.max』と呼ばれているセラミックですが『e.max』は商品名である上、ジルコニア製品にもポーセレン製品にも『e.max』という名を冠する商品が存在しますし、当院では他社製品の『LiSi』もケースによって使い分けるため、正確を期する為に2ケイ酸リチウムと表記しています。

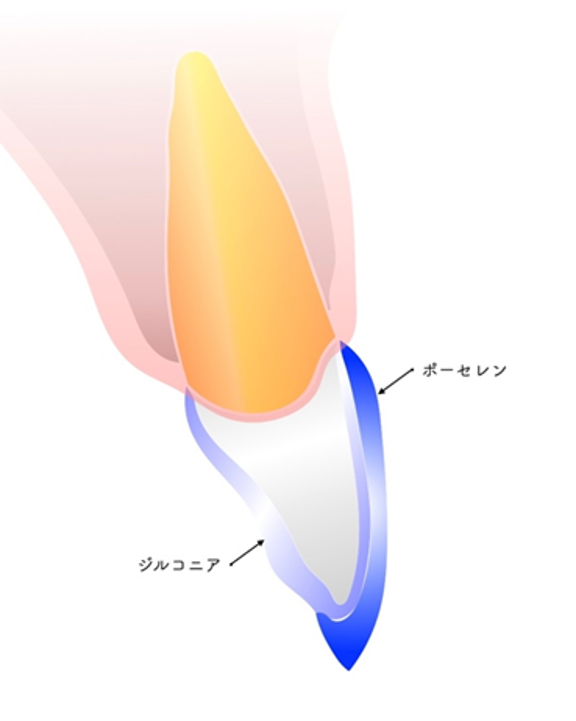

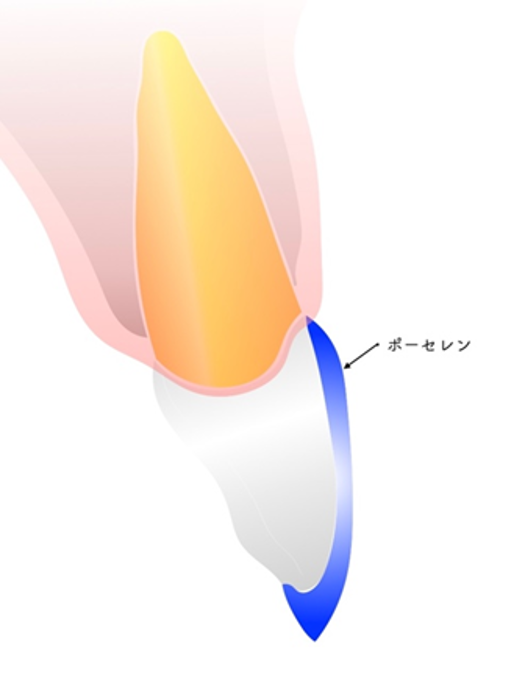

③ジルコニアフレーム+ポーセレン築盛

高い硬度と強度を併せ持つジルコニアを下地として、その上に透明度が高いポーセレンを築盛した被せ物です。前歯部に応用する場合、咬合力や衝撃がかかる裏側(舌側)は高度の高いジルコニアで覆います。臼歯部に応用する場合は咬み合う歯の状態によってジルコニアを露出させる部分を変化させます。ポーセレンは細かな形態を作ることに長けている素材です。ミクロン単位で調整が必要な咬合接触を作り上げるのに最適と言えるでしょう。しかし前述したように脆弱さも兼ね備えているのもポーセレンですので、咬合力が強大な方や、歯軋り・食いしばりが強い方の奥歯への使用はお勧めしないこともあります。

ジルコニアは強度が高いため、連結する範囲が大きい場合にはジルコニアフレームで作製することで強度を保て、被せ物を長持ちさせる可能性を上げることも出来ます。

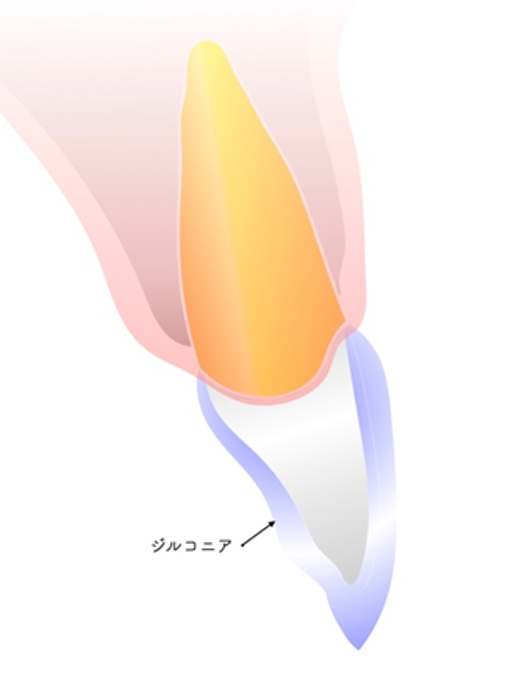

④ジルコニアのみ

通称『モノリシックジルコニア』と呼ばれるものです。人工ダイヤモンドとも言われるジルコニアのみで被せ物を作ります。ポーセレンや2ケイ酸リチウムに比べて硬度も強度も圧倒的な強さを誇ります。また研磨性の高さを持ち、しっかりと鏡面研磨を行えば金属・ポーセレン・2ケイ酸リチウムと比べてプラークリテンションリスクが最も低いことが知られています。咬合力が強い奥歯の治療にも対応できますし、その強度から他の歯科用セラミックと比べ厚みを薄く作れる利点から、解剖学的な理由であまり歯を削れない方などに使用することがあります。最近では透明感のある素材も開発されており、数年前と比べて審美性に於いても改善しています。

材料が安価なことから経費削減のため、また、硬いことで割れにくいことからクレーム回避のために使用する歯科医院が増えていますが、天然歯に比べて約8〜12倍にもなるその硬さは被せ物が割れてくれることで回避されていた歯根や歯槽骨へのダメージを生体が受容することになる可能性を考慮しておく必要があります。当院ではどうしても使用しなくてはならない方にのみ、お勧めをしております。

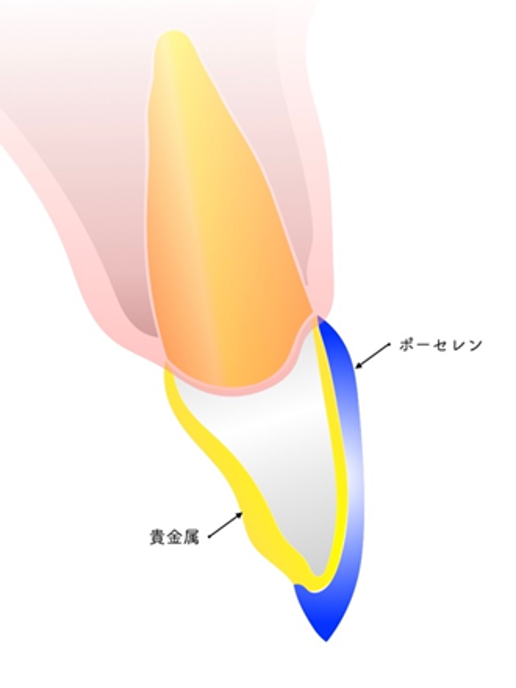

⑤貴金属フレーム+ポーセレン築盛

通称『メタルボンド』や『PFM』と呼ばれるものです。表面はポーセレンになるものの下地に金属を使用しており、この金属色をマスキングする必要があるために透明感は得られません。カラーリングを用いて目の錯覚を起こさせることで透明っぽさを演出することが出来ますが、これは正面から見た時だけに起こることであり、歯を横から見ると違和感を覚えます。

表面はポーセレンで天然歯の硬度に最も近いことから咬み合わせの歯に優しく、下地は金属で適合が良いのですが、貴金属は撓み(たわみ)・歪み量が大きいため、咬合力が加わった際の“しなり方”がポーセレンと大きく違うため、表面に焼き付けたポーセレンが経年的に剥がれ落ちてしまう可能性を秘めています。そのため現在では多用されていない手法でもありますが、貴金属フレーム+ポーセレン築盛の最も良いところはご自分の歯と被せ物の適合が良好であるということです。治療した歯が境界から虫歯になるのを避けたい方で、咬合力が小さい方には向いている治療法とも言えます。

※昨今の世界情勢から金属の価格が高騰しており、時価となるために非常に高額となる可能性があります。

⑥ポーセレンラミネートベニア

特に前歯部に使用される手法です。被せ物と違い、歯を全周削合せずに表面部分だけを一層削合して表面に薄いポーセレンを貼り付けます。レジン(樹脂)で治療してツギハギだらけの状態ではあるけれど咬み合わせにはほとんど問題がない方や、なるべく歯の削合量を減らしたい方などにお勧めできます。裏打ちはご自分の歯ですので自然な透明感を演出できますが、元々のご自分の歯の色が黄色味が強い・薬剤の副作用によって着色してしまっている場合は色調を変えることは難しくなります。この場合は事前にホワイトニングを行なってご自身の歯の色を改善してからベニア治療を行うことで色調の改善を期待できます。

それぞれの特徴を理解したうえで、歯科医師・歯科衛生士と相談しながら自身に適した治療法を選ぶことが重要です。もちろん、最終決定は患者さんにお願いを致しますが、何の情報もないままに決断させるようなことは致しません。プロフェッショナルとして私たちが個別の患者さんに最適な素材・作製法を提示致しますので、それを参考にしていただきながら審美性や経済性を考慮して決定していけたら良いと考えています。

3. セラミック歯の治療の流れ

セラミックの歯を希望した場合、被せ物が入るまでにいくつかのステップがあります。

治療の進み具合など、口腔の状態によって多少異なりますが、一般的な流れを以下に説明します。

①初診・カウンセリングと検査、資料収集

問診・歯周組織精密検査・視診・レントゲン撮影などを行い、むし歯や歯周病の有無、歯の状態を確認します。必要だと判断した場合は顎機能検査・咬合診査・顎関節触診・口腔周囲筋触診などの精密検査を行います。もちろん、来院時に痛みがあるなどの急を要する病状に対しては可能な限りその症状を排除してから検査を行いますが、検査を丁寧にすることなくクリティカルな治療に入ることは致しません。

これらの検査は1度の来院ではあまりに時間がかかり、患者さんも疲れてしまいますので複数回の来院で行うこともあります。

②口腔内クリーニング

むし歯も歯周病も細菌感染症です。お口の中の細菌数を減らすことをしなくては何度むし歯を治しても何度歯周病治療をしても同じことを繰り返すことになります。そして繰り返すごとに状況は悪化していくのです。そこで当院では必ず治療前にお口の中のクリーニング、ブラッシングや食事に関するアドバイスをしております。

歯科医師が行う治療が失敗に終わらないためにも、患者さんの苦労が無駄にならないようにするためにも、このステップは欠かせないものと考えています。

③診断結果の説明と治療方針のご相談

検査・資料収集から得られた情報をもとに診断を下し、この診断結果を紙媒体でお渡しします。その診断結果を歯科医師あるいは歯科衛生士と一緒に見ながら対面でご説明を致します。この診断結果は患者さんに差し上げますのでセカンドオピニオンをご希望の方にも有用にお使いいただけます。

④被せ物をする歯の仮歯作製

被せ物をするためには歯を形成削合(形を整える)することが必要です。その後、型採りやスキャンをし、色調の確認として写真を撮影します。審美性を要求される前歯部などの場合は特に顔貌写真などの撮影も致します。

この歯型や写真の情報を基にして、患者さんの口元に合わせた仮歯が作られます。

技工所に作製依頼をします。つまり、型採りをしてから被せ物が出来上がるまでに期間が明きます。その期間も咀嚼・発音・嚥下を行い、審美性を失わないようにするために仮歯を作ります。

また、仮歯は最終的な被せ物を作製する前のシミュレーションを兼ねる場合もあり、何度も作り直す場合もあります。

⑤土台の形成・仮歯のセット

セラミック歯による治療が決まると、歯をセラミックの被せ物が装着できるように形を整えます。

土台を作ることから治療することもあります。

神経が残っている歯の場合は、痛みが出ないよう麻酔をしてから歯の形を整えることもあります。

1回で終わることもあれば、2回程度に分けて行うこともあります。

作製してある仮歯を装着して日常生活を過ごし、食事が不自由なく摂取できるか、発音・嚥下に問題はないか、仮歯が頻繁に壊れたり外れたりしないか、異常な咬耗(咬み合わせによる削れ)が出ていないか、下顎の位置が偏位していないか、見た目に満足していただけるか、などを確認しながら調整を行い、最終的な被せ物の形を決めます。

⑥土台の歯型採り

専用の歯形採りの材料を用いて、削った歯の正確な型を採得します。当院ではケースによって口腔内スキャンを行い、型採りは極小さなトレーで行いますので患者さんの負担軽減になっています。また、歯肉の状態確認や土台の色調、現在入っている仮歯の顔貌との調和状態を確認するために写真を撮影します。

⑦セラミック歯の試適

お洋服で言うところの試着です。セラミックの歯はセメントでつけてしまったら作り替えをする場合、③〜⑥のステップを行わなくてはなりません。しかし試着をすることなく一発で患者さんのお口の中にセラミックをセットして、その後に患者さんが鏡を見て『こんなはずじゃなかったのに』と希望通りの見え方、色味が得られていないことに初めて気づく、ということもあるとよく耳にします。

そのため当院では仮歯でのシミュレーションを入念に行うとともに患者さんからのご意見を参考に最終的な被せ物を作製しますが、試適のステップも必ず挟んで患者さんに納得していただいた上で仕上げをしていきます。

⑧セラミック歯の装着

完成したセラミック歯を装着し、最終調整します。

治療の流れを理解しておくことで、不安を軽減し、スムーズに治療を進めることができるでしょう。

4. 東京都・国立の歯医者 Premium Oral Design 国立歯科室 のセラミック治療

東京都国立市の歯医者 Premium Oral Design 国立歯科室は、一人ひとり違う骨格を診て、「根本的に治す治療」を提供いたします。歯は顎の骨に支えられて生えています。どんなに高額な材料を使用して症状のある歯だけを治しても顎の位置や動きを考えなければ上手く噛めず、せっかく入れた詰め物や被せ物も長持ちさせることはおろか、下顎の位置が変わってしまったり顎関節症を惹起する原因にもなりかねません。

セラミック治療は金属アレルギーを避けたり見た目を良くする治療として多くの歯医者さんで取り扱われていますが、Premium Oral Design 国立歯科室はそれだけにとどまらず咬み合わせや骨格から患者さんの一生の健康を考えた治療法としてご提案しています。

Premium Oral Design 国立歯科室で扱っているセラミックの種類を以下に記述します。

患者さんのお口の状況によって使用する素材を変えたり、素材を組み合わせて使用します。

また、同じセラミックの種類でもメーカーによって硬度や色調などの特徴が違うため、製品の使い分けをしています。

①ジルコニア

強度に非常に優れています。製品によっては審美性に優れたジルコニアもあります。ただし、患者さんによっては硬すぎるが故に生体への為害作用として発揮されてしまうため、使用には細かな考察・配慮が必要です。

《使用している製品》

・Zolid Bion(AMANN GIRRBACH)

・IPS e.max ZirCAD prime (Ivoclar)

・IPS e.max ZirCAD prime esthetics(Ivoclar)

②ニケイ酸リチウム

強度と天然歯に近い見た目を兼ね備え、世界でも多く使用されているセラミックの一つです。

《使用している製品》

・IPS e.max press(Ivoclar)

・initial LiSi press(GC)

③ポーセレン

天然歯に非常に近似した透明感、色調、表面性状を再現するセラミックです。強度は他のセラミックと比べると高くないため、前歯や、咬み合う歯がすり減りやすい方に適しています。

《使用している製品》

・initial IQ SQIN (GC)

・IPS e.max Ceram (Ivoclar)

・Vintage ZR (松風)

・VM9 (VITA)

・LUMIX (VITA)

・initial series (GC)

セラミック治療は治療後の定期的なメンテナンスも大切です。治療したとはいえ人工物であるセラミック製の歯は天然歯(元の自分の歯)の弾性や耐久性に戻すことはできません。

大切なお金と時間を費やし勇気を出して歯医者のドアを開けて治療をした歯と共にお口の中の健康を長持ちさせるために。患者さんの健康を本当の意味で守るために。

東京都国立市の歯医者 Premium Oral Design 国立歯科室では予防歯科・メンテナンスを通じて治療した歯、その周りの歯、治療したことによる咬み合わせや顎関節の動きの変化も含めて患者さんの健康的なお口をサポートいたします。

まとめ

セラミックの歯は、見た目の美しさと耐久性を兼ね備えた治療法として、多くの方に選ばれています。種類によって特性や用途が異なるため、歯科医師・歯科衛生士と十分に相談し、自分に合った素材を選びましょう。また、治療の流れや注意点を理解し、適切なケアを心がけましょう。

国立でセラミック治療をご検討中の方のご相談をお受けできるよう、Premium Oral Design 国立歯科室 として2025年9月に開業を予定しています。

定期的に情報を発信して参りますので、国立周辺で歯医者をお探しの方はよろしければご確認ください。

監修

関歯科診療所

院長 関 豊成